Das Theodor-Fontane-Archiv nach Kriegsende

von Anika Resing

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs kehrte der nun stark dezimierte Rest des Fontane-Nachlasses von der Auslagerung nach Potsdam zurück und wurde in die 1947 neu gegründete Brandenburgische Landesbibliothek (ab 1948 Landes- und Hochschulbibliothek) eingegliedert. Ein Vergleich zwischen dem Vorkriegsbestandsverzeichnis und einem ersten Bestandsverzeichnisx nach dem Krieg zeigt auf, dass etwa 75% der Originalhandschriften während der Auslagerung verloren gegangen sind – lediglich 425 der rund 1900 Handschriften konnten geborgen werden. Zu den Verlusten zählten neben der von Theodor Fontane angelegten Zeitungsausschnittsammlung auch zahlreiche Abschriften, darunter viele, die seine Familie nach den damals noch vollständig erhaltenen Urschriften angefertigt hatte.

So zwingt der Wanderer durch die Mark ironisch lächelnd die modernen Forscher hinzuwandern zu den Sammelstätten seiner Handschriften

Die Auflösung der Brandenburgischen Provinzialverwaltung, die politische und staatliche Neuordnung sowie der Personal- und Geldmangel beschränkten die archivische Arbeit in den ersten Nachkriegsjahren weitestgehend auf das Ordnen und Verzeichnen der zurückgeführten Archivalien. Die erneute Erschließung des Fontane-Teilnachlasses erwies sich als unumgänglich, da aufgrund der erheblichen Kriegsverluste die ursprüngliche, 1936 von Friedrich Fontane übernommene Provenienzordnung weitgehend zerstört worden war. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, das Theodor-Fontane-Archiv als Literaturarchiv nach dem Vorbild literarischer Handschriftensammlungen im wissenschaftlichen Bibliothekswesen neu zu konzipieren. Aus dem einstigen Brandenburgischen Schrifttumsarchiv, das ursprünglich verschiedene literarische Bestände vereinte, entstand somit eine Einrichtung, die sich fortan ausschließlich dem Schriftsteller Fontane widmete.

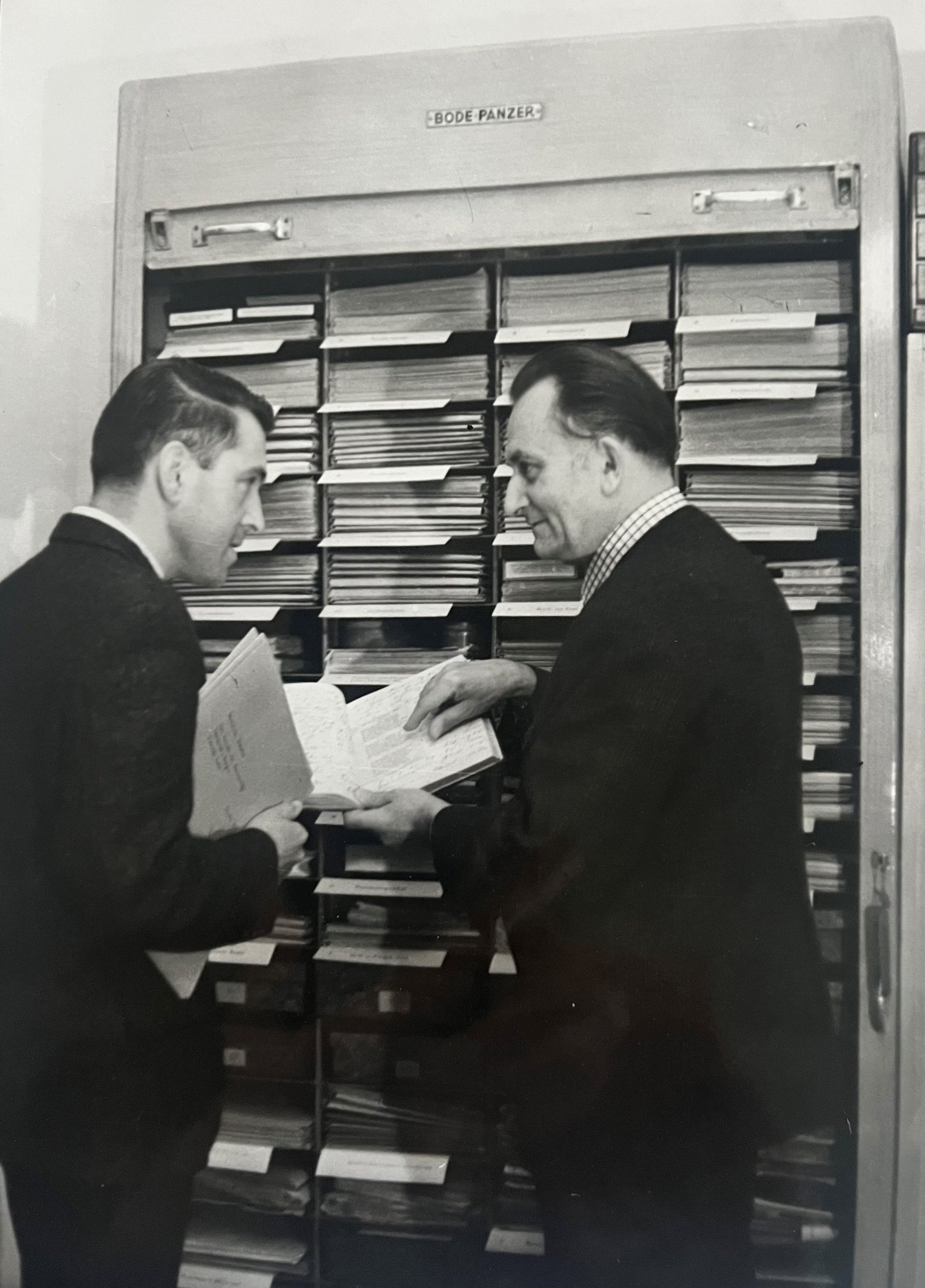

Ab dem 1. Januar 1950 wurde die Leitung des Archivs mit Joachim Schobeß neu besetzt und die Archivalien für die Benutzung im eigens dafür hergerichteten »Fontane-Zimmer« der Bibliothek wieder öffentlich zugänglich gemacht. Mit dem Umzug der Bibliothek und einer damit einhergehenden verbesserten Unterbringung der Sammlung begann Ende der 50er Jahre ein umfassender Wiederaufbau. Mit der Unterstützung des Ministeriums für Fach- und Hochschulwesen wurden Fontane-Handschriften im Autografenhandel erworben bzw. Handschriften aus den vermissten Beständen zurückgekauft, die bereits seit Ende der vierziger Jahre bei Auktionen in Berlin (West) und der damaligen BRD angeboten wurden. Im Bestreben, das Archiv wieder zu einem Zentrum der Fontaneforschung aufzubauen, wurde es zudem von zahlreichen Gedächtnisinstitutionen unterstützt. Im Sinne der Wissenschaftsförderung überließen verschiedene Einrichtungen dem Archiv zahlreiche Bücher, Zeitungsartikel, Handschriften oder stellten Kopien zur Verfügung:

- 1959: Das Goethe-Schiller-Archiv händigt ein Konvolut aus 38 Gedichtmanuskripten Fontanes aus, die in der Nachkriegszeit auf noch ungeklärte Weise nach Thüringen gelangt waren.

- 1965: Aus dem Besitz der Staatsbibliothek (Ost), der Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität und der Stadtbibliothek Berlin (Ost ) werden dem Archiv Fontane-Autographen als Dauerleihgaben anvertraut.

- 1975: Das Reichsarchiv in Kopenhagen überlässt dem Archiv drei Briefe Theodor Fontanes an seine Frau, die zu den vermissten Beständen gehörten.

- 1988: Im Zuge des Deutsch-deutschen Bibliotheksaustauschs erhält das Archiv noch einmal zahlreiche Archivalien, die als verschollen galten, aus Institutionen der BRD und West-Berlin zurück.

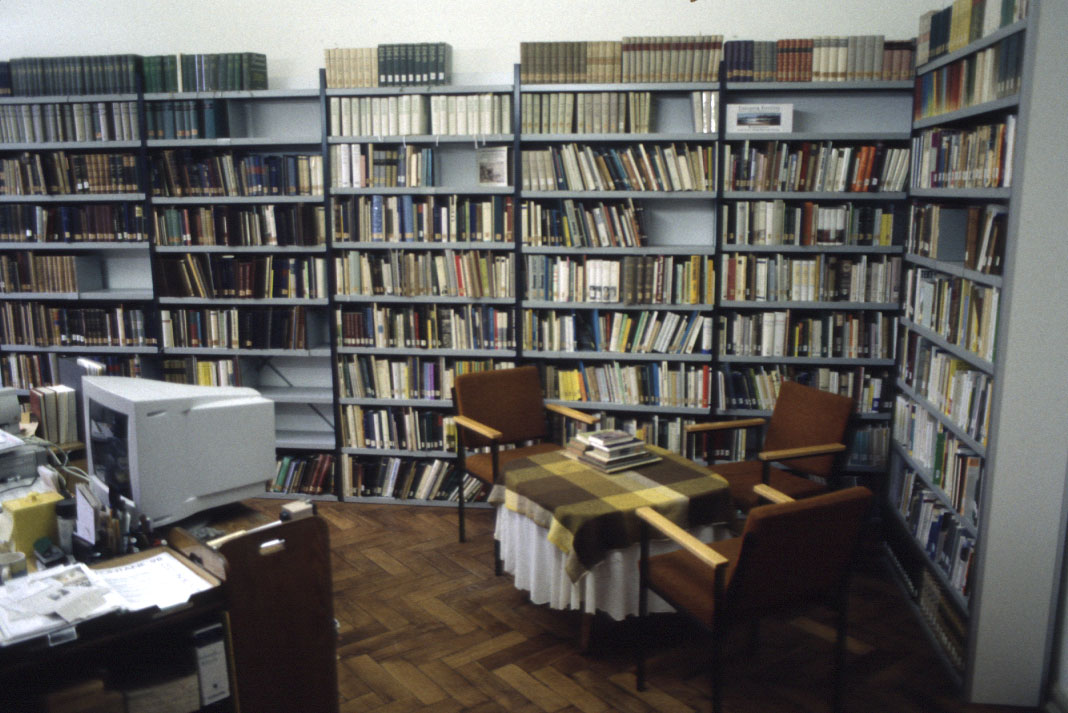

Ende der 60er Jahre beschloss die DDR-Kulturpolitik die Zusammenführung aller Fontane-Archivalien an einem zentralen Ort. Das Theodor-Fontane-Archiv wurde dafür aus der Potsdamer Landes- und Hochschulbibliothek herausgelöst und zum 1. Januar 1969 der Deutschen Staatsbibliothek Berlin (Ost) angeschlossen. Trotz der Angliederung wurde Potsdam als Wirkungsort festgelegt, und die Staatsbibliothek Berlin (Ost) beließ das Sammlungsgut sowie die Präsenzbibliothek des Archivs weiterhin in den Räumlichkeiten in der Potsdamer Dortustraße.

Im Frühjahr 1990 kürzte die Staatsbibliothek Berlin (Ost) die Mittel für das Theodor-Fontane-Archiv erheblich und beschränkte den Handlungs- und Entscheidungsraum der Archivleitung spürbar. Unter Verweis auf den eigenen Eigentumsanspruch am Archiv sowie die hohen Kosten für Mietzahlungen der Archivräume wurde am 2. Juli 1990 schließlich die sofortige Auflösung des Archivs in Potsdam angeordnet. Bis Mitte August sollten sämtliche Bestände des Archivs entweder in das Ossietzky-Archiv, in die Staatsbibliothek (Unter den Linden) oder in das Städtische Museum Potsdam überführt werden.

Als in dieser schwierigen Phase eine vierte Zersplitterung des Nachlasses und die Zerstörung jahrzehntelanger Wiederaufbauarbeit drohten, erhielt das Archiv sowohl von den sich neu formierenden demokratischen Verwaltungsorganen der Stadt Potsdam als auch von zahlreichen Freunden und Förderern Unterstützung. Proteste im In- und Ausland und die Einflussnahme von Persönlichkeiten aus der Politik erwirkten schließlich einen Verlagerungsstopp. Als am 3. Oktober 1990 die Staatsbibliothek Berlin (Ost) in die Trägerschaft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz überging, setzte sich die nun demokratisch legitimierte Landesregierung am 28.11.1990 durch Kabinettsbeschluss für eine Rückführung des Archivs in die Rechtsträgerschaft des Landes Brandenburg ein. Nach langwierigen Verhandlungen zwischen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg wurde das Theodor-Fontane-Archiv mitsamt seinen Bestände und des Personals zum 1. Januar 1992 wieder der Obhut des Landes unterstellt. Die ehemaligen Bestände der Staatsbibliothek, die dem Archiv über Jahrzehnte als Dauerleihgabe anvertraut gewesen waren, wurden wieder in das Eigentum der Staatsbibliothek zu Berlin bzw. der Stiftung Preußischer Kulturbesitz überführt. Die Archivalien verblieben jedoch bis zur Aufkündigung des Leihvertrages im Jahr 2014 in Potsdam. Mit der Neugründung als eigenständige Einrichtung und dem Aufbau einer eigenen Verwaltung gewann das Archiv seine Selbstständigkeit zurück und setzte den Ausbau zu einer zentralen Sammlungs- und Forschungsstelle konsequent fort.

Ab 2007 verwaltungstechnisch dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv zugehörig, bezog das Theodor-Fontane-Archiv im Oktober desselben Jahres seine heutigen Räumlichkeiten in der Villa Quandt am Fuß des Potsdamer Pfingstberges. Seit dem 1. Juli 2014 gehört das Archiv als wissenschaftliche Einrichtung zur Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam und bekräftigt damit erneut § 3 des Vertrages von 1935:

»Die Verwaltung des Provinzialverbandes verpflichtet sich, den Nachlaß im Archiv der Provinzialverwaltung der wissenschaftlichen Forschung dauernd öffentlich zugänglich zu machen.«x

Literatur zur Bestandsgeschichte

Hermann Fricke: Das Theodor-Fontane-Archiv. Einst und jetzt. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte, Bd. 15 (1964), S. 165–181.

Joachim Schobeß: Der Nachlass Theodor Fontanes 1898–1965. Dreißig Jahre Theodor-Fontane-Archiv in öffentlicher Hand. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen 12 (1965), S. 729–745.

Die Ereignisse im »Roten Luch« 1945 bis 1946 und der Wiederaufbau des Theodor-Fontane-Archivs. Ein abschließender Bericht. In: Fontane Blätter, Bd. 2, Heft 4 (1971), S. 276–282.

Christel Laufer: Der handschriftliche Nachlaß Theodor Fontanes. In: Fontane Blätter 20 (1974), S. 264–287.

Manfred Horlitz: Vermißte Bestände des Theodor-Fontane-Archivs. Eine Dokumentation im Auftrag des Theodor-Fontane-Archivs, Potsdam 1999.

Klaus-Peter Möller und Peer Trilcke: Das Theodor-Fontane-Archiv 1945 – und 75 Jahre danach. Unbekannte Dokumente zur Bestandsgeschichte. In: Fontane Blätter 110 (2020), S. 8–23.

Klaus-Peter Möller: Ernst Georg Bardey und Carl Blechen. Zwei faszinierende Objekte zurück im Theodor-Fontane-Archiv. In: Fontane Blätter 110 (2020), S. 24–38.

Anna Busch und Sabine Seifert: »Stempelarchive. Institutions- und Sammlungsgeschichte in Stempelform«, Blogserie »Objekt des Monats«, hg. v. Theodor-Fontane-Archiv, 1.11.2021. URL: www.fontanearchiv.de/blogbeitrag/2021/11/1/stempelarchive

Anna Busch, Peer Trilcke und Klaus-Peter Möller: Theodor Fontane. In: Provenienz. Materialgeschichte(n) der Literatur. Hrsg. von Sarah Gaber, Stefan Höppner und Stefanie Hundehege, Göttingen 2024, S. 305–320.

Empfohlene Zitierweise:

Anika Resing: Wiederaufbau und Neubeginn. Das Theodor-Fontane-Archiv nach Kriegsende, Blogserie Objekt des Monats. Hrsg. v. Theodor-Fontane-Archiv, 28.7.2025. URL: https://www.fontanearchiv.de/blogbeitrag/2025/07/28/wiederaufbau-und-neubeginn.

Fußnoten

- Siehe hierzu auch: Schobeß, J. (1962): Bestandsverzeichnis, Theodor Fontane Handschriften. Teil 1.1. Potsdam; Wolter, H. (1963): Bestandsverzeichnis Teil 1.2. (Verz. d. Familien-Brief-Abschriften) Potsdam.

- Vgl. Horlitz (1995), S. 28 und Laufer (1974), S. 276.