Fontanes Haltung zur Homosexualität, ausgehend von der Abschrift eines verschollenen Briefes

von Rainer Falk

»Bürger hatte zwei Frauen. Bei den Schlegels ging alles kreuzweis, bei Tieck dito. Bei den Humboldts wußte keiner mehr, ob er nicht sein eigener Großvater oder Enkel sei. Goethe, wenn Napoleon nicht kam, wäre im Konkubinat geblieben. Grabbe war versoffen, Hesekiel auch. Von Gleim, von Iffland, von Schack schweigt des Sängers Höflichkeit (der großen historischen Beispiele ganz zu geschweigen), und nun kommen diese Urphilister und reiten den höheren Sittlichkeitsgaul. Wenn ich so was lese, möcht’ ich immer gleich nach Sodom ziehn.« Mit diesen Worten echauffierte sich Theodor Fontane in einem Brief an den Psychologen Moritz Lazarus vom 21. Februar 1889 über den Vorstand der Deutschen Schillerstiftung. Dieser hatte den Antrag einer Elise Schmidt auf finanzielle Unterstützung abgelehnt. Den Grund für den abschlägigen Bescheid bildete die Homosexualität der Antragstellerin.

Hier ist nicht der Ort, um Fontanes Einsatz für eine verarmte Schriftstellerkollegin zu würdigen; Elise Schmidts Geschichte wird in dem im Herbst 2023 erscheinenden Buch Schmalhansküchenmeisterstudien versus Petitionsschriftstellerei von Klaus-Peter Möller und Lothar Weigert ausführlich dargestellt.

An dieser Stelle interessiert vielmehr Fontanes grundsätzliche Haltung, die er im Brief an Lazarus mit einer Aufzählung ›klassischer‹ deutscher Schriftsteller (Schriftstellerinnen fehlen!) und deren ›devianter‹ Lebensweisen illustriert: Ob Bigamie, Polyamorie, Inzest, wilde Ehe, Bi- und Homosexualität – all diese Abweichungen vom seinerzeit gesellschaftlich Akzeptierten nimmt Fontane gegen Urphilister und Sittlichkeitsapostel in Schutz. Bei ihm darf sozusagen jeder nach seiner Façon selig werden. (Etwas merkwürdig macht sich in diesem Zusammenhang gleichwohl die Erwähnung zweier Alkoholkranker aus.)

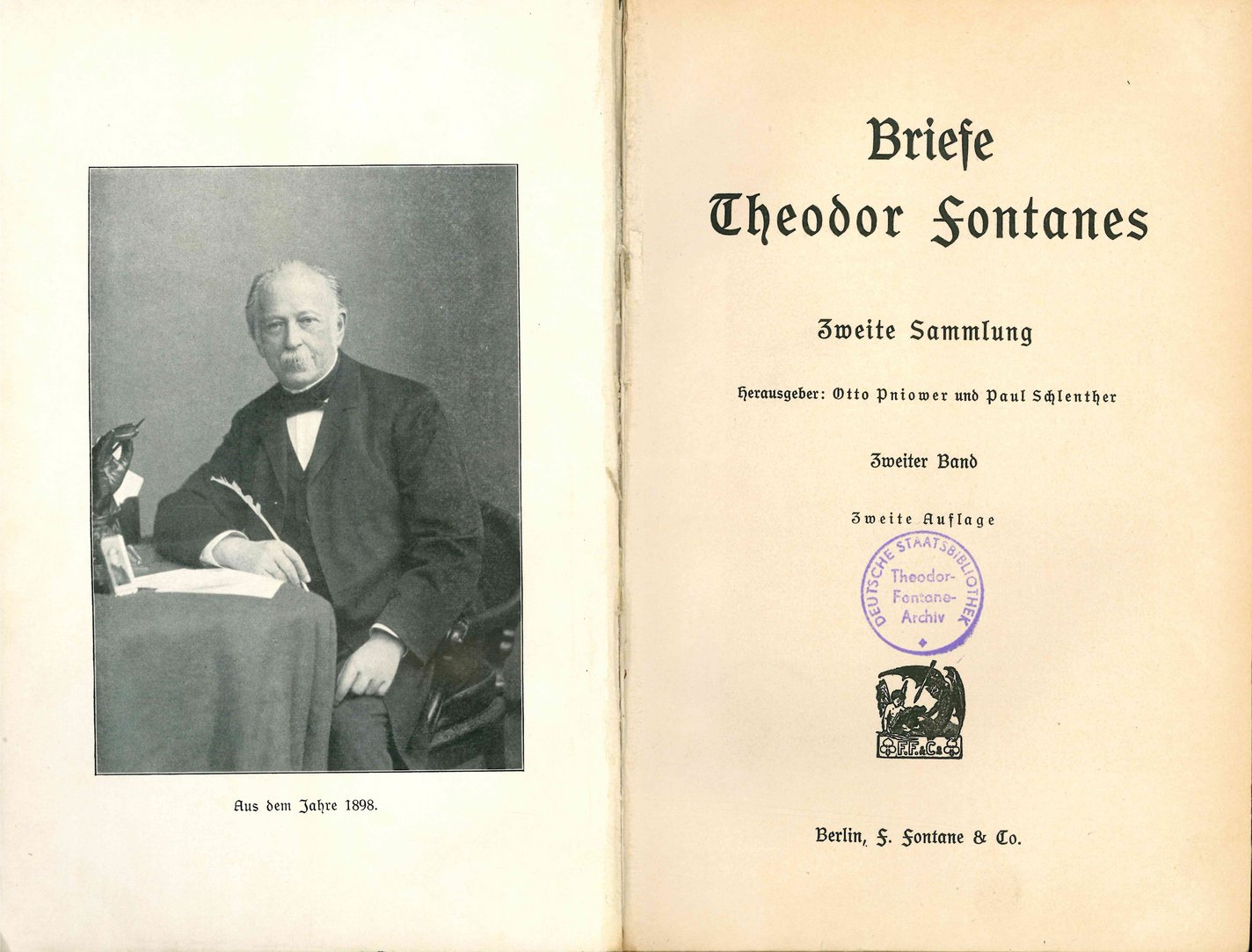

Derart freimütig äußerte sich freilich auch Fontane nur im privaten Rahmen, vornehmlich in Briefen. Erst als damit begonnen wurde, diese Briefe sukzessive zu publizieren, wurde ein breiteres Publikum auf seine toleranten Einstellungen aufmerksam – etwa die Mitglieder des von dem Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld 1897 gegründeten Wissenschaftlich-humanitären Komitees, der weltweit ersten Organisation, die sich für die Gleichberechtigung Homosexueller einsetzte. In den Vierteljahrsberichten des Komitees erschienen unter der Überschrift Theodor Fontane und die Homosexualität und mit der Autorensigle E. B. zwei kleine Sammlungen von einschlägigen Zitaten aus Fontanes Werken und Briefen. Der anonyme Publizist reagierte damit auf das Erscheinen der Zweiten Sammlung der Briefe Theodor Fontanes, die 1910 auf die ebenfalls zweibändige Ausgabe Theodor Fontane's Briefe an seine Familie von 1905 gefolgt war. In der Zweiten Sammlung, herausgegeben von Otto Pniower und Paul Schlenther, findet sich auch der einleitend zitierte Brief an Lazarus (Bd. 2, S. 181 f.).

Am ausführlichsten wird in Theodor Fontane und die Homosexualität aus einem Brief an Erich Schmidt vom 6. November 1896 zitiert. Mit diesem Schreiben hatte sich Fontane an den Berliner Germanistikprofessor gewandt, um dessen Aufsatz über einen weiteren ›klassischen‹ deutschen Schriftsteller, August Graf von Platen, zu kommentieren. Darin heißt es (Bd. 2, S. 405 f.): »Mit besonderem Interesse habe ich auch das gelesen, was Sie über den ›dunklen Punkt‹ sagen. Ich habe mehrere solcher Personen von der ›milderen Observanz‹ (freilich auch der ›strengeren‹) kennen gelernt und kann aus eigenen Wahrnehmungen bestätigen, daß es solche eigentümlich ›unglücklich Liebende‹ gibt. Mit einem, noch dazu mit einem Hofprediger, war ich sehr befreundet und gewann durch seine ›confessions‹ Einblicke in diese Dinge. Er bekannte sich ganz offen dazu; was er durfte, da man bloße Gefühle nicht vor Gericht stellen kann.«

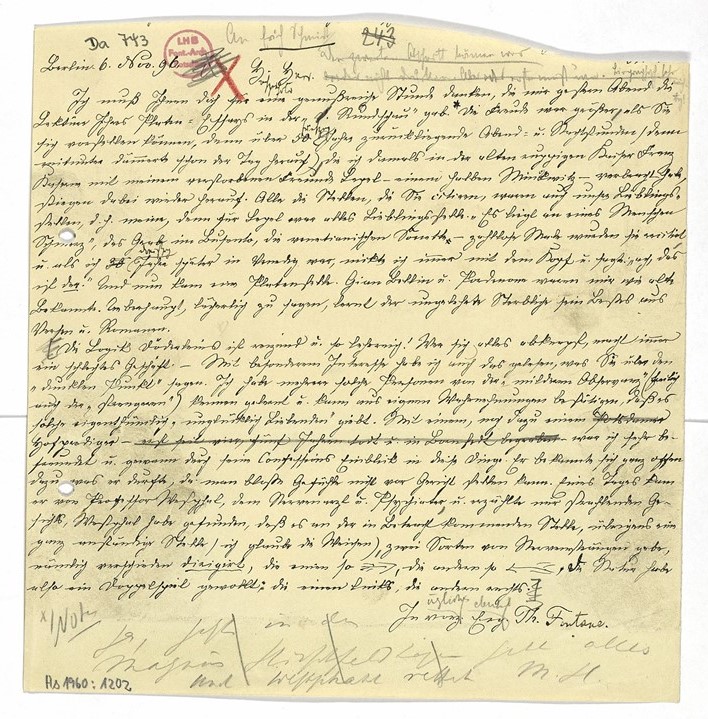

Damit geht Fontane von einem ›klassischen‹ (längst verstorbenen!) Schriftsteller über zu einem bi- oder homosexuellen Zeitgenossen (›mildere‹ bzw. ›strengere Observanz‹), dessen persönliche Bekanntschaft er gemacht hatte. Um wen mag es sich bei dem erwähnten Hofprediger handeln? Das Original von Fontanes Brief an Schmidt ist verschollen, aber das Theodor-Fontane-Archiv verwahrt eine Abschrift, die zur Vorbereitung der Zweiten Sammlung der Briefe Theodor Fontanes angefertigt wurde. Diese Abschrift enthält den kompletten Text des Originals und weist zudem Streichungen auf, die die Herausgeber im Hinblick auf den Druck vornahmen. Eigentlich berichtete Fontane Schmidt von seiner Bekanntschaft mit einem »Potsdamer Hofprediger« (Hervorhebung von mir, R.F.) und fügte hinzu, dieser sei »erst seit vier, fünf Jahren todt u. in Bornstedt begraben«. Das erlaubt den Schluss, dass der 1890 gestorbene Carl Windel gemeint ist, der ab 1867 Prediger an der Potsdamer Friedenskirche war. Im Brief an Schmidt berichtet Fontane interessanterweise auch von einem Besuch Windels bei dem Psychiater und Neurologen Carl Westphal, der bereits 1869 Homosexualität unter der Bezeichnung ›konträre Sexualempfindung‹ beschrieben hatte.

Neben den Streichungen finden sich auf der Briefabschrift auch Notizen, die belegen, dass zwischen den Herausgebern Uneinigkeit herrschte, ob der Absatz mit dem ›heiklen‹ Thema überhaupt publiziert werden sollte. Am oberen Rand der Seite stehen von der Hand Otto Pniowers die Zeilen: »Den zweiten Abschnitt können wir leider [?] nicht drucken. Aber der erste muß rein. Biographisch sehr reich.« Am unteren Rand folgt jedoch die Erwiderung Paul Schlenthers: »Ja, geht [–] in den Magnus Hirschfeldtagen geht alles. Und Westphahl [sic!] rettet M. H.« Die Arbeit des Wissenschaftlich-humanitären Komitees hatte also bereits zu einem Meinungswandel geführt, der aus der Sicht Schlenthers auch durch die physiologischen Befunde Westphals gerechtfertigt wurde; in Fontanes Brief heißt es dazu: »Westphal habe gefunden, daß es an der in Betracht kommenden Stelle – übrigens eine ganz anständige Stelle (ich glaube die Weichen) – zwei Sorten von Nervensträngen gebe, nämlich verschieden dirigiert, die einen so: → , die andern so: ←. Die Natur habe also ein Doppelspiel gewollt: die einen links, die andern rechts.«

Ähnlich wie die Herausgeber der Zweiten Sammlung, die noch zwanzig Jahre nach Windels Tod dessen Incognito durch die im Brief vorgenommenen Streichungen schützen zu müssen meinten, scheint sich auch Fontane bemüht zu haben, keinen seiner bi- und homosexuellen Bekannten zu ›outen‹ – zumindest nicht zu dessen Lebzeiten. So machte er etwa erst in seinem autobiografischen Buch Von Zwanzig bis Dreißig von 1898 die beiläufige Bemerkung, der Schriftsteller und Theaterdirektor Adolf von Wilbrandt habe ihren gemeinsamen Freund Friedrich Eggers, verstorben 1872, »in seiner reizenden Geschichte ›Fridolins heimliche Ehe‹ frei nach dem Leben gezeichnet«. In Wilbrandts 1875 erschienenem Roman schart der Protagonist – wie Eggers Kunsthistoriker und Professor in Berlin – einen Kreis männlicher Studenten um sich. Als Zeichen seiner besonderen Gunst verschenkt er farbige Westen – genau wie Eggers das gehalten haben soll. In der Zweiten Sammlung der Briefe Theodor Fontanes ist Friedrich Eggers im Porträt vertreten (Bd. 1, S. 304/305).

Stellt sich abschließend die Frage: Welche Erwartungen hätte Fontane mit einem entspannteren Umgang mit dem heiklen Thema der Homosexualität verbunden? Auch hierauf findet sich Antwort in einem Brief aus der Zweiten Sammlung, gerichtet an den Schmiedeberger Amtsrichter Georg Friedlaender. Der Brief ist dort auf den 3. Dezember datiert; tatsächlich stammt er vom 5. Dezember 1884. Darin kritisiert Fontane die beschönigende Biografistik seiner Zeit (Bd. 2, S. 96): »Wenn man sich entschließen könnte, die Geschichte der Humboldts echt und wahr zu erzählen und beispielsweise bei den sexuellen Unkorrektheiten, ich glaube beider (des einen gewiß) zu verweilen, würde ihr Lebensbild zehnmal interessanter werden, und zwar nicht vom gemeinen Klatschbasen-, sondern vom physiologisch-psychologischen Standpunkt aus.«

Literatur

Briefe Theodor Fontanes. Zweite Sammlung. Hrsg. von Otto Pniower und Paul Schlenther. Bd. 1–2. Berlin 1910.

E. B.: Theodor Fontane und die Homosexualität. In: Vierteljahrsberichte des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 4 (1910), S. 418–420, und 2 (1911), S. 195–197.

Georg Bartsch: Fontane und die »sexuellen Uncorrektheiten«. Theodor Fontanes Umgang mit der Homosexualität. [o.O.] CreateSpace Independent Publishing Platform 2014.

Erwin In het Panhuis: Fontane, »sexuelle Uncorrectheiten« und der »dankbare Anus«. In: Queer.de, 30. Dez. 2019.

Empfohlene Zitierweise: Rainer Falk: »Umzug nach Sodom. Fontanes Haltung zur Homosexualität, ausgehend von der Abschrift eines verschollenen Briefes«, Blogserie »Objekt des Monats«. Hrsg. v. Theodor-Fontane-Archiv, 3.7.2023. URL: www.fontanearchiv.de/blogbeitrag/2023/07/3/umzug-nach-sodom