Der Freundeskreis als Familie im Tempeldienst des Höhlen-Elefanten

von Klaus-Peter Möller

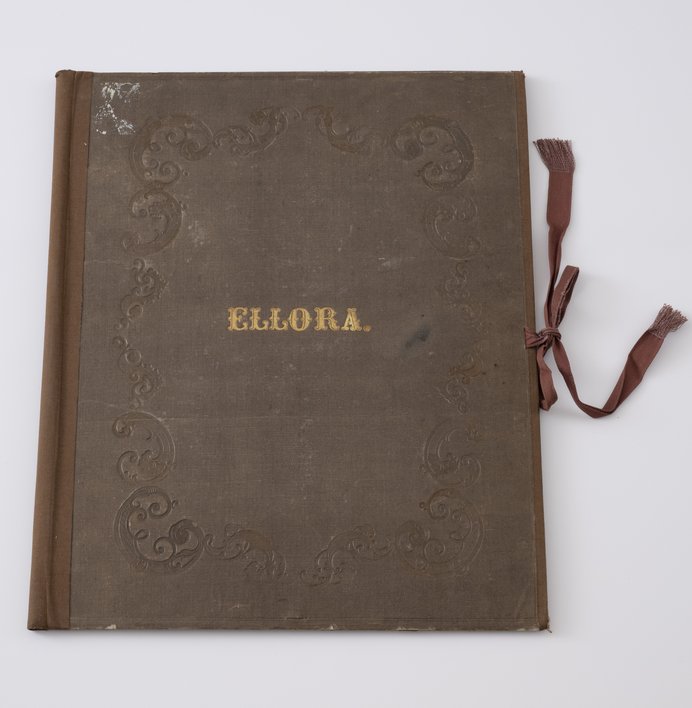

Zu den interessantesten und geheimnisvollsten Objekten des Theodor-Fontane-Archivs gehören die Ellora-Mappe und die Ellora-Fahne. Die Mappe, eine großformatige Sammelmappe (Kaliko, ca. 58 x 38 cm) mit goldgeprägter Beschriftung sowie ornamentaler Blindprägung auf vorderem und hinterem Deckel, Leinen-Rücken und Bändern zum Schließen, ist leer. Von der Fahne, einer komplizierten Applikation mit einem Elefanten als Wappentier an einem ca. 80 cm langen, lackierten Holzschaft, weiß man nicht mehr, als was sie durch ihre Materialität vermittelt.

Unter dem Namen Ellora versammelten sich in den 1850er und 1860er Jahren die engsten Freunde der Fontanes, um ihre an Literatur und Kunst interessierte Geselligkeit als Scherz-Kult zu ritualisieren. Die Beteiligten nahmen die Rollen von Mitgliedern einer Familie an, auch in der Korrespondenz, und trugen, wie im Tunnel und im Rütli, Gesellschaftsnamen. Emilie Fontane wurde als Ellora-Mutter wie eine Königin oder Hohepriesterin verehrt. Die sechs Ellora-Brüder waren ihre Ellora-Söhne.

Die Ellora

Ellora–Mutter

Emilie Fontane

Ellora–Söhne – die sechs Ellora–Brüder

Chevalier – Karl Zöllner

Dick – Richard Lucae

Friede – Friedrich Eggers (auch unter dem Tunnelnamen ›Anakreon‹)

Irus – Wilhelm Lübke

Noehl (Nöhl)* – Theodor Fontane (*nicht ›Nörgler‹, sondern ›Bummelant‹)

Ottowald – Otto Roquette

Ellora–Schwestern

Chevalière – Emilie Zöllner (Chevaliers Frau)

Ira – Emilie Lübke (Irus’ Frau)

Ellora–Nichten

Emmi – Emilie Roquette (Ottowalds Schwester)

Toni – Antoinette Roquette (Ottowalds Schwester)

Ellora–Tante

Immerfrau – Henriette von Merckel (Frau von Immermann)

Immermann – Wilhelm von Merckel

Ellora–Großmütter und –Schwiegermütter

Ellora–Großmutter – ?

Ellora–Scheingroßmutter – ?

Die Heiligen Herd–Priester

Franz Kugler (als ›Freischärler‹ kooptiert)

Clara Kugler

Otto Roquette, von Anfang an dabei, berichtet in seinen Erinnerungen Siebzig Jahre (Bd. 2, S. 10-11), wie es zur Gründung der Ellora kam. Auf einem der geselligen Abende des Freundeskreises wandte sich Friedrich Eggers hilfesuchend an die Runde, ob ihm nicht einer den Brockhaus-Artikel Ellora abnehmen könnte. Karl Zöllner, der Witzbold im Freundeskreis, rief: »Mit Vergnügen!«, setzte sich sogleich in Positur, legte Papier zurecht und tunkte die Feder ein. Dann stutzte er jedoch und fragte: »Was ist Ellora?« Diese Szene gab Veranlassung zu allerhand Witzeleien, und so erhielt der Kreis seinen Namen und seine Rituale. Der Elefant wurde zum heiligen Symbol. Und Zöllner hatte seinen Beinamen weg: »Chevalier von Ellora« (Lazarus, S. 571).

Die 1852 erschienene 10. Auflage des Brockhaus enthält tatsächlich einen neuen, ausführlichen Artikel über Ellora, der wenig verändert auch in die 11. Auflage übernommen wurde. Unter dem Stichwort wird erklärt, Ellora sei ein Dorf in Indien, berühmt durch die großartigen Tempelgrotten, die in einem nahegelegenen Felsmassiv ausgehöhlt sind. Die Anlage umfasse 19 Haupttempel, sämtliche Bauten, Statuen, Säulen und Ornamente seien aus dem anstehenden Gestein gehauen. Der größte und bedeutendste Tempel, der Kailasanatha (Kailasa), wird ausführlich beschrieben:

»Bei seinem Eingange unter einem Balcon tritt man in die Vorhalle von 138 F. Breite und 88 F. Tiefe mit vielen Säulenreihen und Nebenkammern. Von hier gelangt man durch einen Säulengang über eine Brücke in eine Grotte von 247 F. Länge und 150 F. Breite, in deren Mitte man eine Felsenmasse stehen ließ, auf der man das eigentliche Heiligthum ausmeißelte. Vier Reihen Pilaster mit kolossalen Elefanten tragen den ungeheuern Felsblock, der so zu schweben scheint. Die Höhlung im Innern desselben ist 103 F. lang und 56 F. breit, aber nur 17 F. hoch, denn über ihr ist aus dem Felsen eine Pyramide von 100 F. Höhe geschnitten, die man, wie alle Wände der Höhle, mit Bildwerken überladen hat. Vom Dache dieses Monolithentempels, das mit einer aus dem Felsen gehauenen Galerie umgeben ist, gingen Brücken zu andern Seitengewölben. In der größern Aushöhlung findet man viele Teiche, kleinere Obelisken, Säulengänge und Sphinxe, an den Wänden aber Tausende von Bildsäulen und mythologischen Darstellungen, deren Gestalten 10–12 F. Höhe haben. Die andern Tempelgrotten, wie der kleinere und der größere Tempel des Indra, der Dumarheyna u. s. w., geben dem Kailasa nur wenig nach. Über Alter und religiöse Bestimmung dieser Tempel hat man sich noch nicht zu einigen vermocht; jedenfalls müssen sie jünger sein als die Epen ›Ramayana‹ oder ›Mahabharata‹, weil sie Darstellungen aus diesen Gedichten enthalten, und auch jünger als die Tempelgrotten auf Elefante und Salsette, weil eine viel reichere Kunst sich in ihnen zeigt.« (Brockhaus, 10. Aufl., Bd. 5, 1852, S. 451-452)

Heute gehört die gesamte Anlage zum Weltkulturerbe.

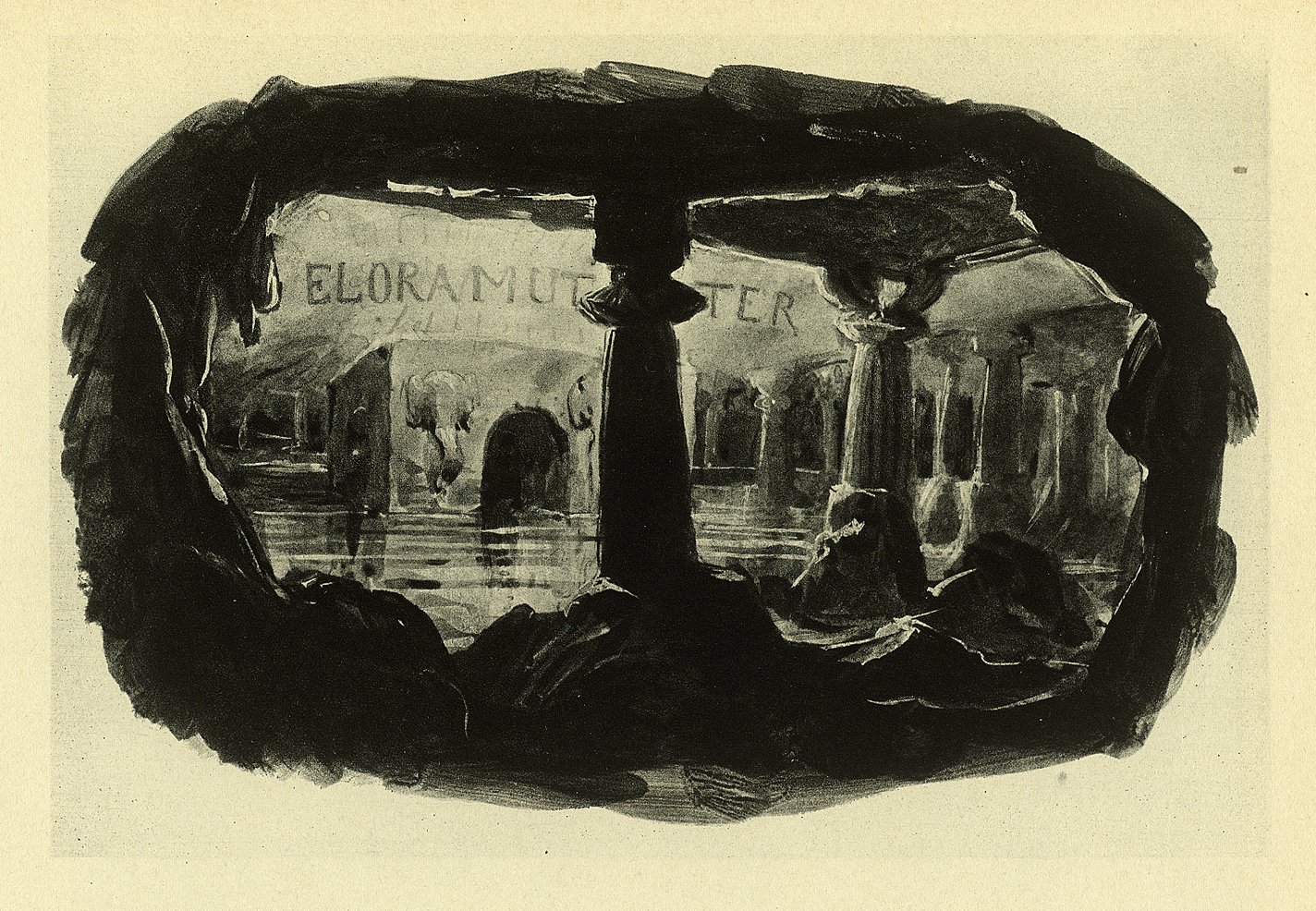

Von den großartigen Zeugnissen der indischen Bildhauerkunst inspiriert ist auch das Aquarell des Ellora-Tempels, das August von Heyden für Fontanes Tunnelalbum gemalt hatte. Das Album ist verschollen, aber es existiert eine Reproduktion, der sich entnehmen lässt, wie dieses Blatt ausgesehen hat.

Heyden entwarf einen imaginären Tempel der Phantasie. Dabei hatte die Ellora keine eigenen Räumlichkeiten und schon gar keine Kultstätte. Die Treffen fanden in den Wohnungen der Mitglieder statt, die verzaubert waren durch Humor, Poesie und geistreiche Inspiration. Es wurde gelesen und gesungen, gescherzt und diskutiert, geschmaust und getoastet.

Wilhelm Lübke erklärte in seinen Erinnerungen etwas nüchtern: »Wir versammelten uns wöchentlich einmal Abends zum Thee, der Reihe nach abwechselnd, in der Wohnung der Mitglieder, dichterische und künstlerische Interessen standen im Mittelpunkt unsrer Unterhaltungen« (S. 187). Aber im Zentrum der Geselligkeit stand gewiss nicht der »Werckeldienst«, sondern das Fest.

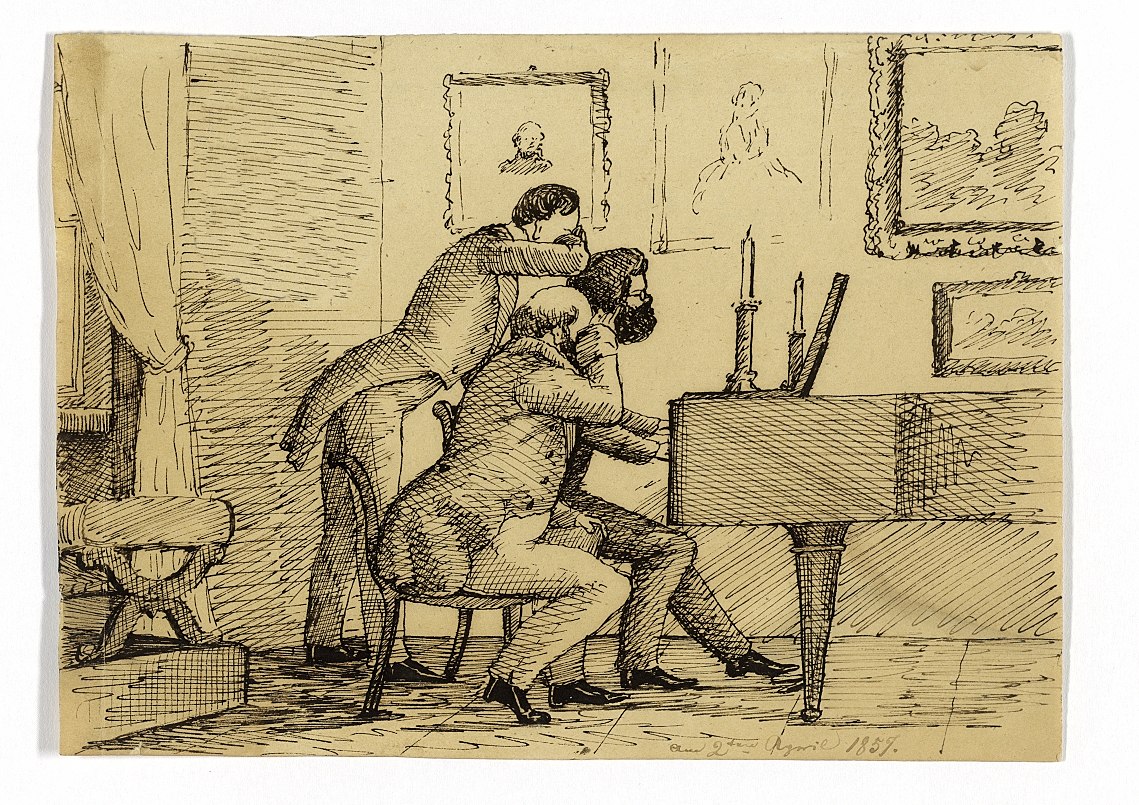

Den Tagebüchern und Erinnerungen, der Korrespondenz und den Gelegenheitstexten lassen sich zahlreiche Details über das lustige Treiben der Berliner Elloristen entnehmen. Die Geburtstage der Mitglieder wurden mit glanzvollen Toast-Dichtungen zelebriert, die Ellora-Weihnachtsfeste mit allyrischen Versen und Scherzgeschenken. Am 27. November 1853 trug Karl Zöllner einen Nonsens-Nekrolog auf Friedrich Eggers vor, der an diesem Tag in bester Laune seinen Geburtstag feierte, und Otto Roquette sang Artikel der Vossischen Zeitung auf improvisierte Melodien vom Blatt. Die Zeichnung einer theatralischen Gesangsszene auf dem Ellora-Fest bei den Merckels am 2. April 1857 – Otto Roquette am Flügel, Franz Kugler sitzend, Karl Zöllner stehend – ist als Beilage zu Fontanes Tagebuch überliefert. Fontane beschriftete sie mit dem Datum. Auch seinen Toast, den er bei der Gelegenheit auf die Gastgeber ausbrachte, »Und wieder mal im grünen Zimmer«, hielt Fontane in seinem Tagebuch fest. Darin heißt es:

Des Werkeltages sich Zerspalten

Hier geh’s in höhre Einheit auf,

Hier steh des Dichters höhre Warte,

Ellora’s liebster Tempelbau

Und unsre Fahne und Standarte

Bleib Immermann und Immerfrau!

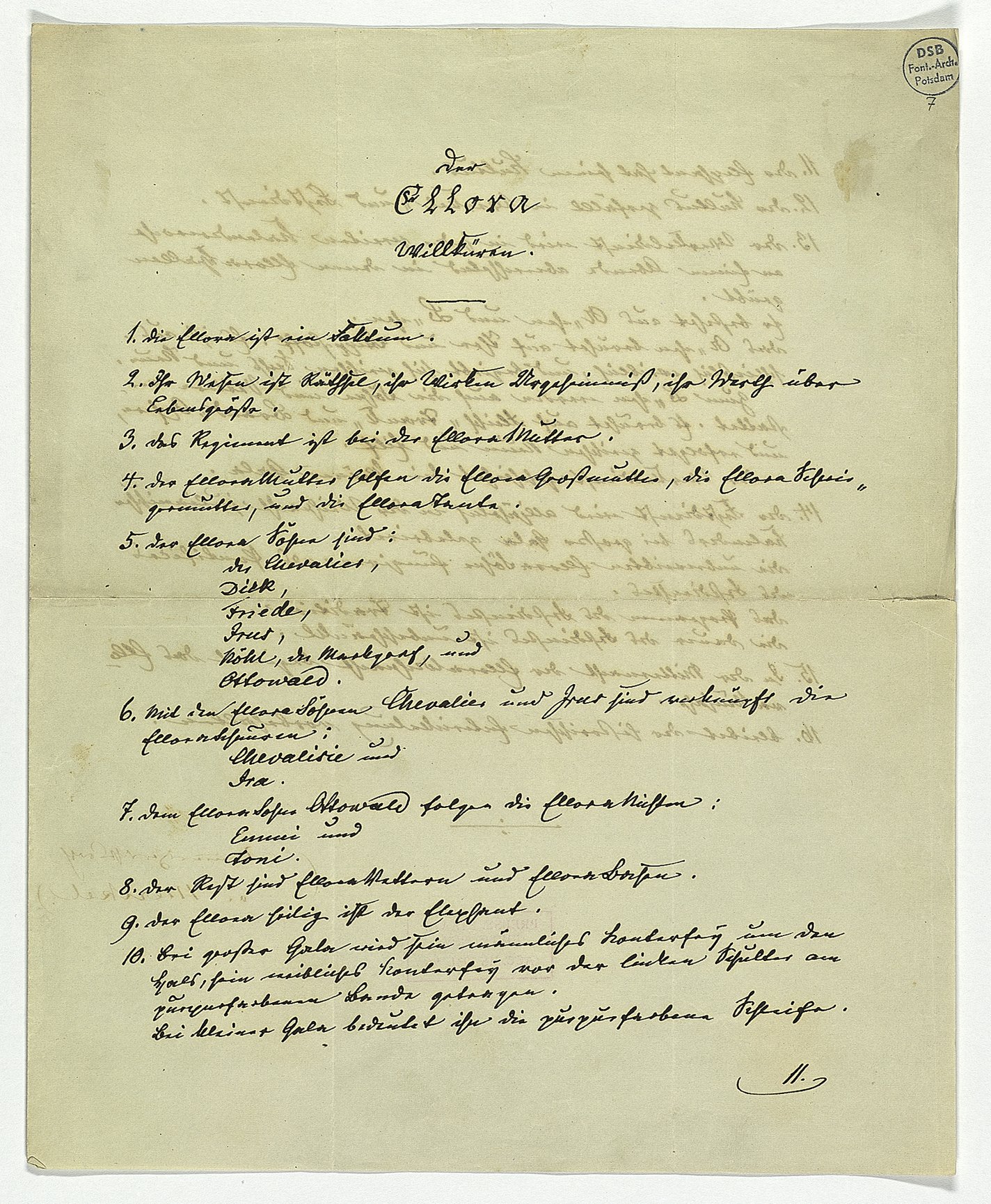

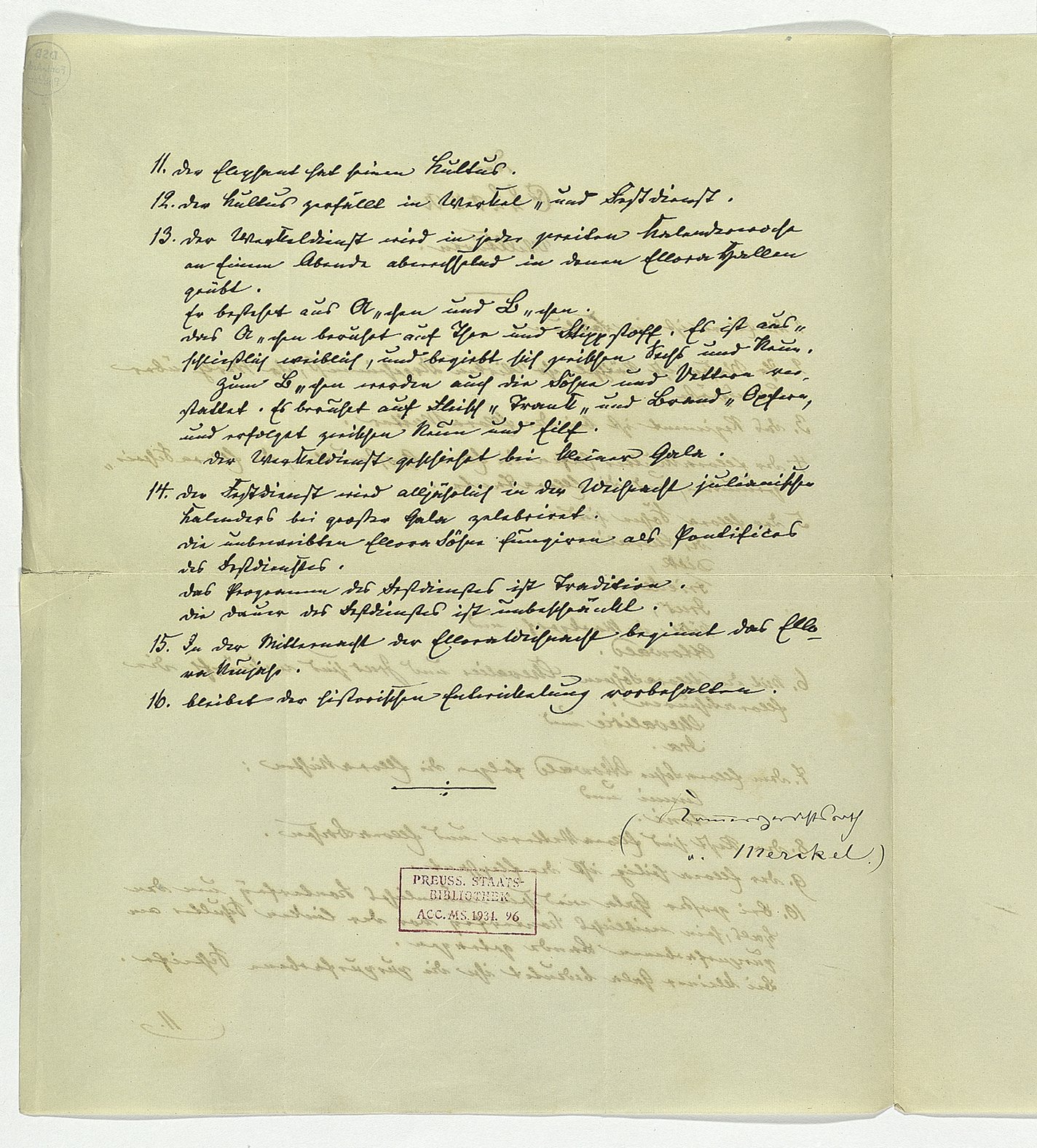

Was die Ellora war, Verein, Gesellschaft oder Freundeskreis, und wer dazu gehörte, kann man in den Scherz-Statuten nachlesen, die Wilhelm von Merckel unter dem Titel Der Ellora Willküren nach der in Tunnel und Rütli gepflogenen geistreich-witzigen Manier aufsetzte. Offenbar nahm man es nicht so genau, weder mit der Organisationsform noch mit der Mitgliedschaft. Dass Theodor Fontane zugleich Prince Consort und Sohn der Ellora-Mutter war, störte niemanden.

Der

Ellora

Willküren.

1. Die Ellora ist ein Faktum.

2. Ihr Wesen ist Räthsel, ihr Wirken Urgeheimniß, ihr Werth über Lebensgröße.

3. Das Regiment ist bei der ElloraMutter.

4. Der ElloraMutter helfen die ElloraGroßmutter, die ElloraScheingroßmutter, und die ElloraTante.

5. Die ElloraSöhne sind: der Chevalier, Dick, Friede, Irus, Nöhl, der Markgraf, und Ottowald.

6. Mit den ElloraSöhnen Chevalier und Irus sind verknüpft die ElloraSchwestern: Chevalèrie und Ira.

7. Dem ElloraSohne Ottowald folgen die ElloraNichten: Emmi und Toni.

8. Der Rest sind ElloraVettern und ElloraBasen.

9. Der Ellora heilig ist der Elephant.

10. Bei großer Gala wird sein männliches Konterfeӱ um den Hals, sein weibliches Konterfeӱ vor der linken Schulter am purpurfarbenen Bande getragen. Bei kleiner Gala bedeutet ihn die purpurfarbene Schleife.

11. Der Elephant hat seinen Kultus.

12. Der Kultus zerfällt in Werckel- und Festdienst.

13. Der Werckeldienst wird in jeder zweiten Kalenderwoche an Einem Abende abwechselnd in denen ElloraHallen geübt.

Er besteht aus A-chen und B-chen.

Das A-chen beruht auf Thee und Stippstoff. Es ist ausschließlich weiblich, und begibt sich zwischen Sechs und Neun.

Zum B-chen werden auch die Söhne und Vettern verstattet. Es beruht auf Fleisch-[,] Trank- und Brand-Opfern, und erfolget zwischen Neun und Eilf.

Der Werckeldienst geschieht bei kleiner Gala.

14. Der Festdienst wird alljährlich in der Weihnacht julianischen Kalenders bei großer Gala zelebriert. Die unbeweibten Ellora Söhne fungiren als Pontifices des Festdienstes. Das Programm des Festdienstes ist Tradition. Die Dauer des Festdienstes ist unbeschränkt.

15. In der Mitternacht der ElloraWeihnacht beginnt das Ellora Neujahr.

16. Bleibt der historischen Entwickelung vorbehalten.

[Fontanes Hand:] (Kammergerichtsrath v. Merckel.)

Sich selbst hat Merckel gar nicht als Mitglied einzeln aufgeführt. Seine Frau Henriette wurde von Friedrich Eggers in seinem Toast am 9. Juli 1856 als »Ellora-Tante« gefeiert. Franz Kugler, bei dem sich die hungrige Poetenmeute regelmäßig durchfutterte, wurde als heiliger »Heerd-Priester« der Ellora kooptiert. »Kaum hat je ein Haus einen solchen Zauber ausgeübt, wie das Kuglersche mit seiner anspruchslosen Behaglichkeit. […] Wenn der Hausherr gemächlich am Klavier saß und mit seiner angenehmen Baritonstimme ein fröhliches Studentenlied anstimmte, umgeben von einer jugendfrischen Schar, dann war alle geheimrätliche Steifheit verbannt. Die Gäste kamen meist ungeladen, und waren ihrer einmal zu viele erschienen, so schaffte die Hausherrin in fröhlicher und unbefangener Gastlichkeit durch ein Plättbrett neue Sitze.« (Lazarus, S. 569–570) Nach dem Tee gab es Bier, »soviel der Durst verlangte« (Dahn, S. 499).

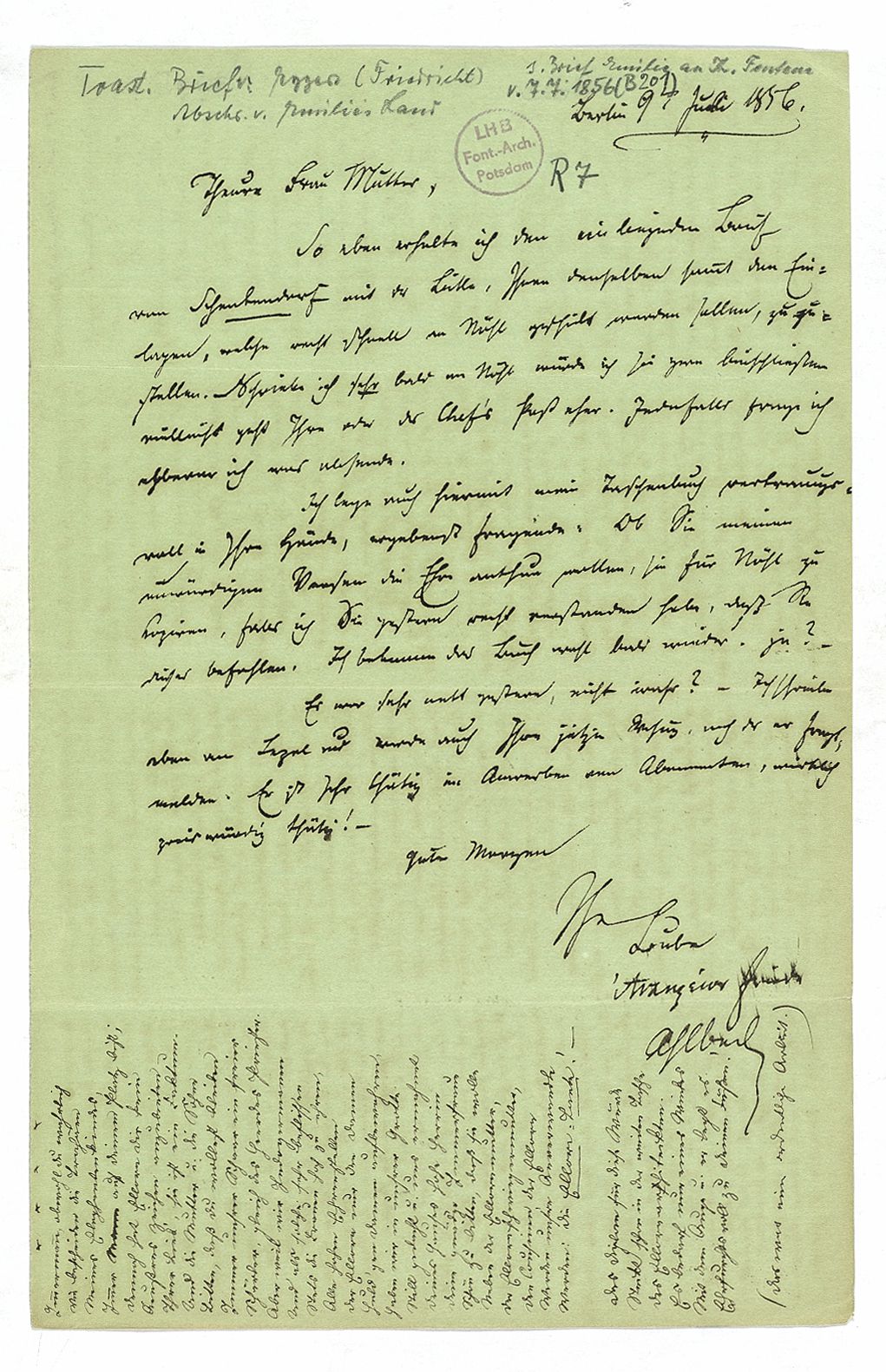

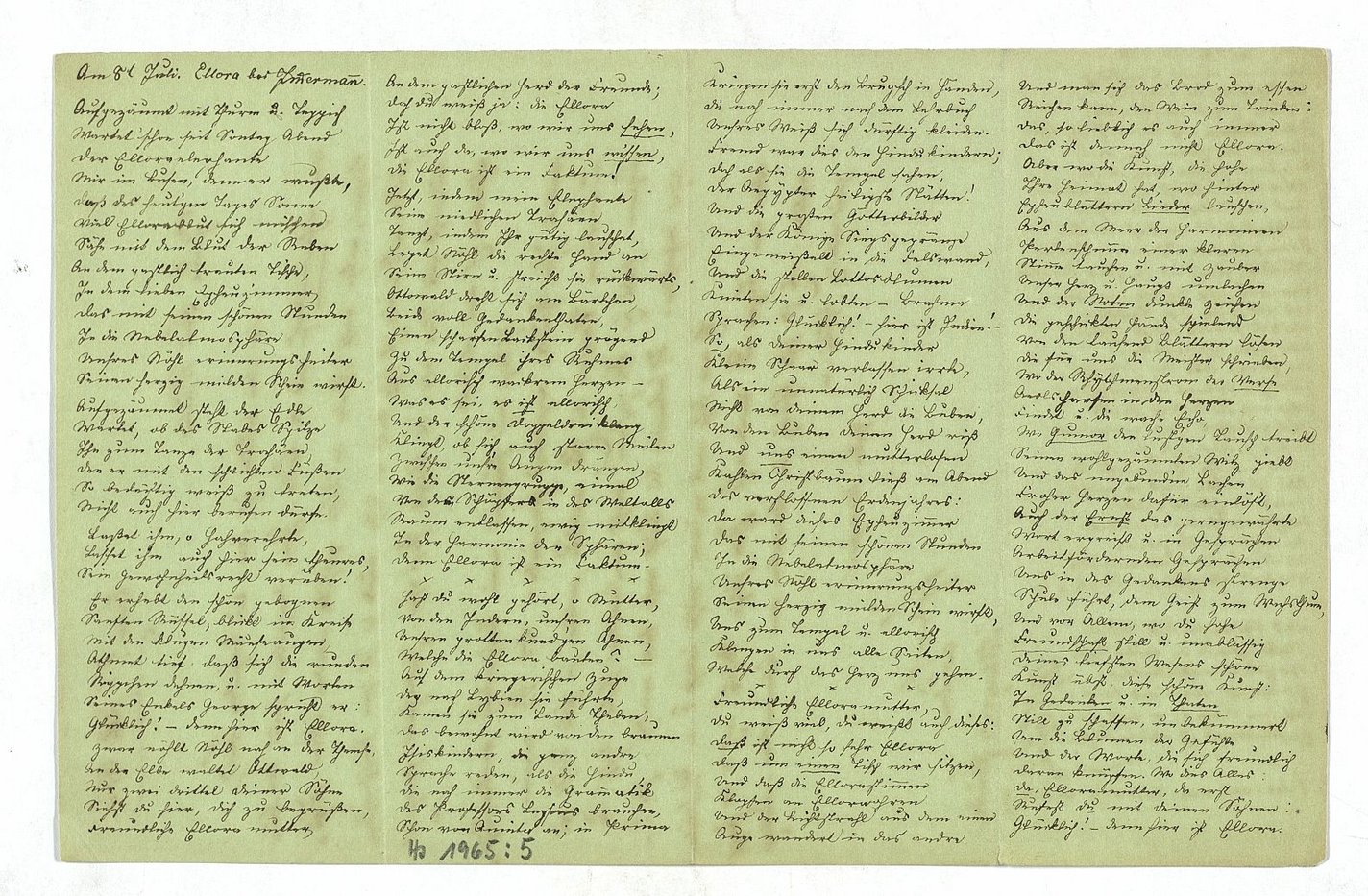

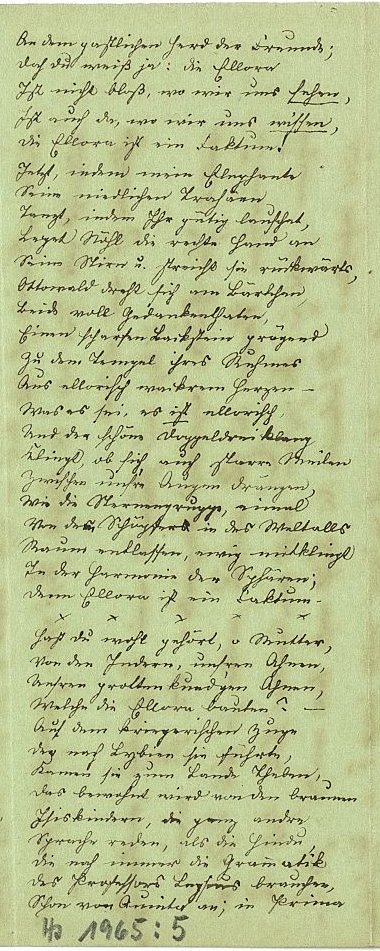

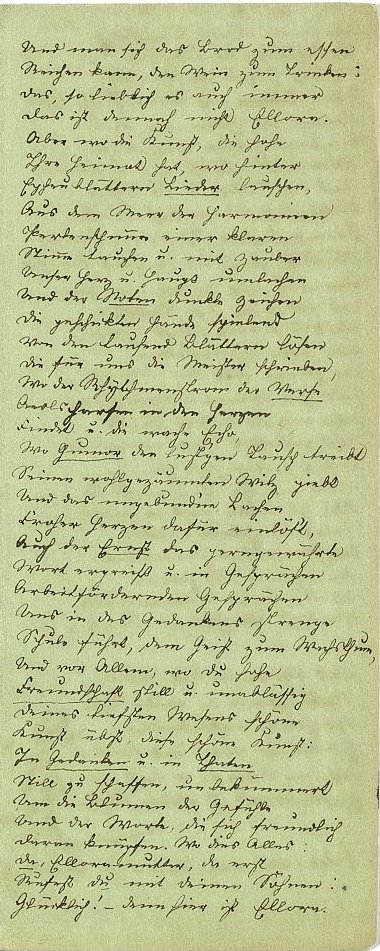

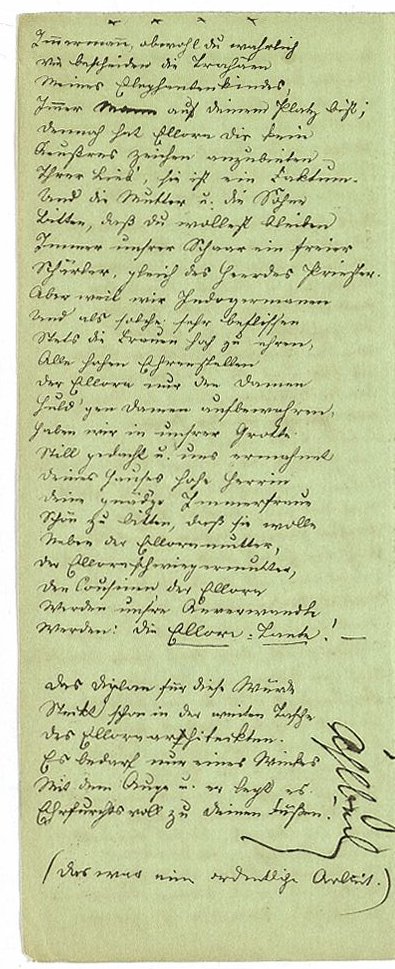

Besonders detailreich sind die Vergnügungen der Ellora in einem Toast geschildert, den Friedrich Eggers am 8. Juli 1856 bei den Merckels vortrug. Emilie Fontane schrieb den ganzen langen Text in kleinster Schrift auf Eggersʼ Brief ab und schickte ihn ihrem Mann nach London, der den Brief am 11. Juli erhielt und am 15. Juli antwortete: »Der Toast vom alten Eggers ist allerliebst, an einigen Stellen ganz reizend-humoristisch.«

Berlin 9ten Juli 1856.

Theure Frau Mutter,

So eben erhalte ich den einliegenden Brief von Schenkendorf mit der Bitte, Ihnen denselben sammt den Einlagen, welche recht schnell an Nöhl geschickt werden sollen, zu zustellen. Schriebe ich sehr bald an Nöhl würde ich sie gern beischließen vielleicht geht Ihre oder des Chefʼs Post eher. Jedenfalls frage ich ehbevor ich was absende.

Ich lege auch hiermit mein Taschenbuch vertrauungsvoll in Ihre Hände, ergebenst fragende: Ob Sie meinen unwürdigen Versen die Ehre anthun wollen, sie für Nöhl zu kopiren, falls ich Sie gestern recht verstanden habe, daß Sie dieses befohlen. Ich bekomme das Buch recht bald wieder, ja? –

Es war sehr nett gestern, nicht wahr? – Ich schreibe eben an Lepel und werde auch Ihre jetzie Wohnung, nach der er fragt, melden. Er ist sehr thätig im Anwerben von Abonnenten, wirklich preis würdig thätig! –

Guten Morgen

Ihr

Bube

Ἀνακρέιον Friede

Ahlbeck

Am 8t Juli. Ellora bei Immermann.

Aufgezäumt mit Thurm u. Teppich

Wartetʼ schon seit Sontag Abend

Der Elloraelephante

Mir im Busen, denn er wußte,

daß des heutʼgen Tages Sonne

Viel Ellorablut sich mischen

Sähe mit dem Blut der Reben

An dem gastlich trauten Tische,

In dem lieben Epheuzimmer,

Das mit seinen schönen Stunden

In die Nebelatmosphäre

Unsres Nöhl erinnrungsheiter

Seinen herzig milden Schein wirft.

Aufgezäumet steht der Edle

Wartet, ob des Stabes Spitze

Ihn zum Tanze der Trochäen,

den er mit den schlichten Füßen

So bedächtig weiß zu treten,

Nicht auch hier berufen dürfe.

Laßet ihm, o Hochverehrte,

Lasset ihm auch hier sein theures,

Sein Gewohnheitsrecht verüben!

Er erhebt den schön gebognen

Sanften Rüssel, blickt im Kreise

Mit den klugen Mäuseaugen,

Athmet tief, daß sich die runden

Rippchen dehnen, u. mit Worten

Seines Enkels George spricht er:

Glücklich! – Denn hier ist Ellora.

Zwar nöhlt Nöhl noch an der Themse,

An der Elbe waltet Ottwald;

Nur zwei Drittel Deiner Söhne

Siehst Du hier, Dich zu begrüßen,

Freundliche Elloramutter,

An dem gastlichen Herd der Freunde;

Doch Du weiß[t] ja: Die Ellora

Ist nicht bloß, wo wir uns sehen,

Ist auch da, wo wir uns wissen,

Die Ellora ist ein Faktum!

Jetzt, indem mein Elephante

Seine niedlichen Trochäen

Tanzt, indem Ihr gütig lauschet,

Leget Nöhl die rechte Hand an

Seine Stirn u. streicht sie rückwärts,

Ottowald dreht sich am Bärtchen,

Beide voll Gedankenthaten,

Einen scharfen Backstein prägend

Zu dem Tempel ihres Ruhmes

Aus ellorisch wackrem Herzen –

Was es sei, es ist ellorisch.

Und der schöne Doppeldreiklang

Klingt, ob sich auch starre Meilen

Zwischen unsʼre Augen drängen,

Wie die Sternengruppe, einmal

Von dem Schöpfer in des Weltalls

Raum entlassen, ewig mitklingt

In der Harmonie der Sphären;

Denn Ellora ist ein Faktum.

x x x x x

Hast Du wohl gehört, o Mutter,

Von den Indern, unsren Ahnen,

Unsren grottenkundʼgen Ahnen,

Welche die Ellora bauten? –

Auf dem kriegerischen Zuge

Der nach Lybien hin führte,

Kamen sie zum Lande Theben,

Das bewohnt wird von den braunen

Isiskindern, die ganz andre

Sprache reden, als die Hindu,

Die noch immer die Grammatik

Des Professors Lepsius brauchen,

Schon von Quinta an; in Prima

Kriegen sie erst den Brugsch in Händen,

Die noch immer nach dem Lehrbuch

Unsres Weiß sich dürftig kleiden.

Fremd war dies den Hindukindern;

Doch als sie die Tempel sahen,

Der Ägypter heiligste Stätten!

Und die großen Götterbilder

Und der Könige Siegsgepränge

Eingemeißelt in die Felswand,

Und die stillen Lottosblumen

Knieten hin u. lobten – Brahma

Sprachen: Glücklich! – hier ist Indien! –

So, als Deiner Hindukinder

Kleine Schaar verlassen irrte,

Als ein unnatürlich Schicksal

Nicht von Deinem Herd die Buben,

Von den Buben Deinen Herd riß

Und uns einen mutterlosen

Kahlen Christbaum ließ am Abend

Des verflossnen Erdenjahres:

Da ward dieses Epheuzimmer

Das mit seinen schönen Stunden

In die Nebelatmosphäre

Unsres Nöhl erinnrungsheiter

Seinen herzig milden Schein wirft,

Uns zum Tempel u. ellorisch

Klangen in uns alle Saiten,

Welche durch das Herz uns gehen.

x x x

Freundliche Elloramutter,

Du weiß[t] viel, Du weißt auch dieses:

Daß ist nicht so sehr Ellora

Daß um einen Tisch wir sitzen,

Und daß die Ellorastimmen

Klagten an Elloraohren

Und der Lichtstrahl aus dem einen

Auge wandert in das andre

Und man sich das Brod zum essen

Reichen kann, den Wein zum Trinken:

Das, so lieblich es auch immer

Das ist dennoch nicht Ellora.

Aber wo die Kunst, die hohe

Ihre Heimat hat, wo hinter

Epheublättern Lieder lauschen,

Aus dem Meer der Harmonien

Perlenschnüre einer klaren

Stimme tauchen u. mit Zauber

Unser Herz u. Haupt umlachen

Und der Noten dunkle Zeichen

Die geschickten Hände spielend

Von den tausend Blättern lösen

Die für uns die Meister schrieben,

Wo der Rhythmenstrom der Verse

Aeolsharfen in den Herzen

Findet u. die wache Echo,

Wo Humor den lustgen Tausch treibt

Seinen wohlgezäumten Witz giebt

Und das ungebund’ne Lachen

Froher Herzen dafür einlös’t,

Auch der Ernst das gerngewährte

Wort ergreift u. in Gesprächen

Arbeitfördernden Gesprächen

Uns in des Gedankens strenge

Schule führt, dem Geist zum Wachsthum,

Und vor Allem, wo Du hohe

Freundschaft still u. unablässig

Deines tiefsten Wesens schöne

Kunst übst, diese schöne Kunst:

In Gedanken u. in Thaten

Still zu schaffen, unbekümmert

Um die Blumen der Gefühle

Und der Worte, die sich freundlich

Daran knüpfen. Wo dies Alles:

Da, Elloramutter, da erst

Rufest Du mit Deinen Söhnen:

Glücklich! – Denn hier ist Ellora.

x x x x

Immermann, obwohl Du wahrlich

Wie bescheiden die Trochäen

Meines Elephantenkindes,

Immer Mann auf Deinem Platz bist;

Dennoch hat Ellora Dir kein

Aeußres Zeichen anzubieten,

Ihrer Liebʼ, sie ist ein Faktum.

Und die Mutter u. die Söhne

Bitten, daß Du wollest bleiben

Immer unsrer Schaar ein freier

Schärler, gleich des Heerdes Priester.

Aber weil wir Indogermanen

Und als solche sehr beflissen

Stets die Frauen hoch zu ehren,

Alle hohen Ehrenstellen

Der Ellora nur den Damen

Huldʼgen Damen aufbewahren,

Haben wir in unsrer Grotte

Still gedacht u. uns ermahnet

Deines Hauses hohe Herrin

Deine gnädʼge Immerfraue

Schön zu bitten, daß sie wolle

Neben der Elloramutter,

Der Elloraschwiegermutter,

Den Cousinen der Ellora

Werden unsre Anverwandte,

Werden: Die Ellora-Tante! –

Das Diplom für diese Würde

Steckt schon in der weiten Tasche

Des Elloraarchiteckten.

Es bedarf nur eines Winkes

Mit dem Auge u. er legt es

Ehrfurchtsvoll zu Deinen Füßen!

(Das war eine ordentliche Arbeit.)

Ob der Zusatz in Klammern, der sicher von Emilie Fontane stammt, dem Toast und seinem Verfasser gilt? Es scheint eher ein Stoßseufzer über die Mühen des Abschreibens zu sein.

Zu Kuglers Geburtstag zogen die Freunde im Gänsemarsch unter den Klängen des Ellora-Liedes, das Otto Roquette eigens komponiert hatte, vor das Sofa, auf dem der Jubilar und seine Frau thronten.

Brüder, wie wir hier uns finden

Frohvereint zu guter Stund,

Soll die Freude uns verbinden

Recht aus tiefstem Herzensgrund.

Lübke überreichte »eine altindische Torte« und hielt die Festansprache, anschließend wurde eine Parodie von Kuglers berühmtem Lied An der Saale hellem Strande gesungen (Dahn, S. 451).

Welche Rolle die Ellora-Fahne gespielt hat, ist nicht bekannt. In der Literatur wurde sie bisher kaum erwähnt. In den Räumen des Fontane-Archivs in der Dortu-Straße war sie eine Zeitlang in einer Vitrine zu sehen. Der größeren Öffentlichkeit wurde sie 1998 in der Fontane-Ausstellung anlässlich des 100. Todestages im Märkischen Museum vorgestellt. Die Abbildung im Katalog ist allerdings spiegelverkehrt (IIIb/2, S. 62, Abb. S. 50). Das Banner hat nur eine Schauseite, auf der Rückseite ist es mit Seide untersetzt. Vergleicht man die beiden Seiten, sieht man, dass die Farben der Stoffe auf der Vorderseite stärker ausgeblichen sind.

Die Fahne gehört zu dem Nachlassteil, der 1937, vermittelt über die Volkshochschule Neuruppin, für das Fontane-Archiv angekauft wurde (Vermisste Bestände, S. 213, 220, 237). In den Bestand wurde sie mit der Signatur Y 3 als Erinnerungsstück eingeordnet. Die Fontane Blätter wiesen darauf hin, dass sich »die von Emilie Fontane gestickte ›Ellora‹-Fahne« im Fontane-Archiv befindet (Heft 15, 1972, S. 533, ähnlich Heft 16, 1973, S. 541). Allerdings handelt es sich nicht um eine Stickerei, sondern um eine Applikation von grauem Filz auf einem schwarzen, von einer Webkante durchbrochenen Samt mit einer aufwendigen breiten Bordüre aus farbigen, verschieden gemusterten Gewebestücken mit einer Umrandung von grünen Fransen.

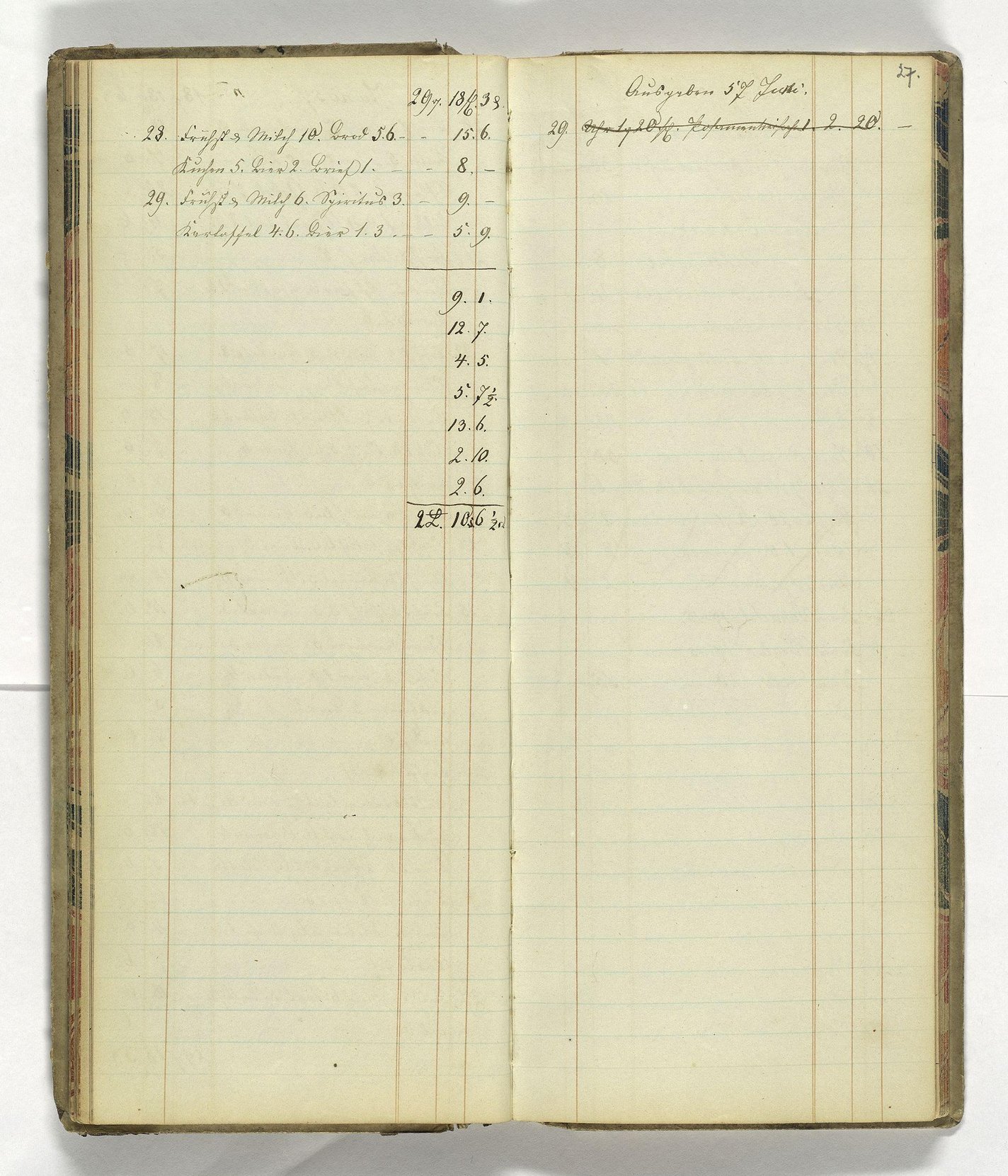

Dass Emilie Fontane die Fahne selbst genäht hat, ist wahrscheinlich ein naheliegender Fehlschluss aus dem Patchwork-Charakter des Fahnen-Tuchs. In den Haushaltsbüchern der Familie findet sich ein unsicherer Hinweis. Auf einer Seite, die für die Fortsetzung der Ausgaben vom Juni 1857 vorgesehen war, der Monat wurde durch Überschreiben von Juli zu Juni korrigiert, ist unter dem Tagesdatum 29. der Posten von 1 Rthl. für eine »Posamentierfahne« notiert. Der Eintrag ist gestrichen, vielleicht weil er deplatziert war, wurde aber auch nicht an anderer Stelle wiederholt, was mit den Vorbereitungen der Übersiedlung nach London am 23. Juli 1857 zusammenhängen mag. Dass das Haushaltsbuch in dieser Zeit nicht mit der gewohnten Aufmerksamkeit geführt wurde, lässt sich nachvollziehen. Aber so viel kann man sicher schließen, dass nicht nur die verwendeten Stoffstücke Posamente sind, sondern die ganze Fahne eine Handwerkerarbeit sein könnte. Merkwürdig ist, dass dieses Objekt nirgends in der Korrespondenz der Familie und des Freundeskreises erwähnt wird. Ein für den 1. Juli 1857 geplantes Ellora-Fest kam nicht zustande (s. die Briefe von Emilie an Theodor Fontane vom 26. Juni und 1. Juli 1857). War die Fahne als Abschiedsgeschenk gedacht? Als Überraschung? Geriet sie im Trubel des Umzugs nach London in Vergessenheit?

Die Ellora-Mappe des Fontane-Archivs führte lange ein Schattendasein. Nach 1945 wurde sie von einem Buchbinder restauriert, der den Leinen-Rücken, die Spiegel und die Schließbänder erneuerte. Die beiden Original-Deckel sind erstaunlich gut erhalten. Ähnliche Mappen zur Aufbewahrung der Kunstwerke und großformatigen Späne finden sich im Archiv des Tunnels über der Spree. Offenbar existierten bei den Angehörigen der Ellora mehrere Sammlungen. Moritz Lazarus zitierte in seinen Erinnerungen ausführlich aus einem Album im Besitz von Emilie Zöllner (S. 571 ff.). In seinem 1956 erschienenen Aufsatz über die Ellora und das Rütli berichtete Hermann Fricke:

»Von dem fröhlichen Leben der Elloristen zeugen die aus Fontanes Nachlaß stammenden Gegenstände wie eine mit Zeichnungen und Gedichten angefüllte Ellora-Mappe, ein Ellora-Diplom, durch das Emilie Fontane zur hohen Ellora-Mutter erkürt wurde, Fontanes Ellora-Orden, ein Elephant aus Metall am schwarz-weiß-blauen Ordensband, Ellora-Orden für die Damen, ein Epheublatt aus Metall, grün mit schwarz-weißen Streifen, am roten Band sowie ein Aquarell von August von Heyden […]« (S. 20).

Handelt es sich um eine anachronistische Erinnerung des ehemaligen Leiters des Fontane-Archivs, der diese Schätze vor der Plünderung des Bestandes noch in die Hand nehmen konnte, rekonstruiert aus dem Auktionskatalog von 1933? Alles, was hier aufgezählt ist, gehört zu den seit dem Krieg vermissten Beständen des Theodor-Fontane-Archivs. Die Fahne, seit 1937 ununterbrochen im Bestand, erwähnte Fricke merkwürdigerweise nicht.

Die Hinterlassenschaft der Ellora lässt sich teilweise aus dem Katalog der Nachlassversteigerung von 1933 rekonstruieren. Vieles davon wird früher sicher die Ellora-Mappe angefüllt haben.

| 437 | 44 eigenhändige Gelegenheitsgedichte |

| 635 | Sammlung von Fotos und Bildern |

| 636 | Ellora-Diplom, durch das Frau Emilie Fontane zur hohen Elloramutter erküret wird |

| 647 | Ellora-Orden: Elefant aus Metall am schwarzweiß-blauen Ordensbändchen, derselbe Orden aus Pappe am rot-weissen Band |

| 648 | Ellora-Orden für die Damen der Ellora: Epheublatt aus Metall, grün mit schwarz-weißen Querstreifen, am roten Bande |

| 649 | dasselbe, am weißen Bande |

| 661 | Fontane-Porträt von August von Heyden: Der Dichter als schottischer Barde, ganze Figur in schottischer Tracht mit der Lyra, auf einem Hügel vor dem Meere stehend, in dem Grossbritanien sichtbar wird. Darunter: Die Insel Staffa. Mit figürlicher Umrahmung. Darüber: »Noel! Dem Barden der Ellora.« Darunter: »Tuff«. Rechts und links davon die Elefanten der Ellora. Blattgrösse 23:17 ½ cm |

Während über den Tunnel über der Spree und das Rütli viel geschrieben wurde, gibt es über die Ellora nur wenige Publikationen, und die tradieren teilweise grobe Fehleinschätzungen. Die Ellora, heißt es, sei eine rein gesellige Runde, in die auch die Ehefrauen »einbezogen« waren. Ihre Mitglieder seien weitgehend dieselben wie im Rütli. Schon ein Blick in die Willküren zeigt, dass dies nicht stimmt. In der Ellora herrschte nicht nur das Matriarchat der Ellora-Mutter, sie war überhaupt eine Gesellschaft der Frauen. Der Kult des Elefanten erinnert an Ganesha, die hinduistische Gottheit der Poesie, der Musik, des Tanzes, der Schrift und der Literatur, freundlich, humorvoll, klug, menschlich, schelmisch und verspielt, ein Glücksgott schlechthin, der angerufen wird vor Tanz- und Theaterspielen. Die Verehrung für die Ellora-Mutter ist vermutlich eine Reminiszenz an Shakti, die weibliche Urkraft des Universums, die im Hinduismus verschiedene Inkarnationen hat.

Die Ellora-Fahne ist, wie die Ellora-Mappe, ein Faktum, auch wenn sich die Herkunft beider Objekte in Nebel hüllt. In ihrem Brief vom 8. Juli 1856 berichtete Emilie Fontane ihrem Mann in London von einem Ellora-Treffen am selben Abend: »An Dich soll ich den allgemeinen Wunsch richten, Deine Sachen in der Vossin, da Du keine Chiffer hast, mit einem kl. Elephanten zu bezeichnen, die Kosten dafür will Merckel tragen.« Also aufgepasst! Wer in der Vossischen Zeitung auf dieses Korrespondentenzeichen stößt, schicke bitte eine Abschrift oder Kopie des Beitrags an das Archiv für die Ellora-Mappe. Die Fahne darf natürlich von jeder Gesellschaft nachgestaltet, hochgehalten und geschwenkt werden, die sich der Ellora-Tradition verpflichtet fühlt, zuallererst von der Fontane Gesellschaft, die in diesem Jahr 2024 den 200. Geburtstag der Ellora-Mutter feiert, hoffentlich mit einem zünftigen Toast: »Ellora-Feste gibt’s immer noch …«

Dank

Für die Nutzungserlaubnis von Wilhelm von Merckels »Der Ellora Willküren« danken wir der Staatsbibliothek zu Berlin, für die Recherche des Lexikonartikels aus dem Brockhaus von 1852 und die Bereitstellung von Kopien der Firma Lexikon und Enzyklopädie in Leverkusen, für Hinweise zu den beiden Objekten dem ehemaligen Mitarbeiter des Theodor-Fontane-Archivs Peter Schaefer.

Literatur

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. Zehnte, verbesserte und vermehrte Auflage. In fünfzehn Bänden. Fünfter Band (Deutsch-Altenburg – Femern), S. 451/452. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1852.

Felix Dahn: Erinnerungen. Zweites Buch. Die Universitätszeit. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1891.

Wilhelm Lübke: Lebenserinnerungen. Berlin: F. Fontane & Co. 1891.

Otto Roquette: Siebzig Jahre. Geschichte meines Lebens. Darmstadt: Bergstraeßer 1894.

Moritz Lazarus: Kap. 21: Tunnel und Ellora. In: Moritz Lazarus’ Lebenserinnerungen. Bearb. von Nahida Lazarus und Alfred Leicht. Berlin: Reimer 1906, S. 560–576.

Fritz Behrend: Vom Rütli zu der Ellora. In: Zeitschrift für Bücherfreunde, NF, Jg. 10, 1, Leipzig 1918, S. 29–39.

Theodor Fontanes engere Welt. Aus dem Nachlaß hrsg. von Mario Krammer. Berlin: Collignon 1920.

Hellmut Meyer & Ernst: Katalog 35. Theodor Fontane – August von Kotzebue. Zwei deutsche Dichternachlässe. Manuskripte und Briefe sowie Ausgewählte Autographen. Versteigerung Montag, den 9. Oktober 1933 vormittags ab 11 Uhr und nachmittags ab 4 Uhr. Berlin 1933.

Hermann Fricke: Die Ellora und das Rytly. Zwei Seitentriebe des Tunnel über der Spree. In: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte. Bd. 7, Berlin, 1956, S. 19–24.

Theodor Fontane und Friedrich Eggers. Der Briefwechsel. Mit Fontanes Briefen an Karl Eggers und der Korrespondenz von Friedrich Eggers mit Emilie Fontane. Hrsg. von Roland Berbig. Berlin, New York: de Gruyter 1997.

Emilie und Theodor Fontane: Der Ehebriefwechsel. Hrsg. von Gotthard Erler unter Mitarb. von Therese Erler. Berlin: Aufbau Verlag 1998.

Roland Berbig, Wulf Wülfing: Ellora. In: Wulf Wülfing, Karin Bruns, Rolf Parr (Hrsg.): Handbuch literarisch-kultureller Vereine, Gruppen und Bünde 1825-1933. Stuttgart, Weimar: Metzler 1998, S. 87–90.

Fontane und sein Jahrhundert. Ausstellung vom 11. September 1998 bis 17. Januar 1999 im Märkischen Museum, Stiftung Stadtmuseum Berlin.Hrsg. von der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Mit Beiträgen von Anne Franzkowiak, Thomas Friedrich, Bettina Machner [usw.]. Konzept u. Berlin: Henschel 1998.

Vermißte Bestände des Theodor-Fontane-Archivs. Eine Dokumentation im Auftrag des Theodor-Fontane-Archivs hrsg. von Manfred Horlitz. Potsdam 1999.

Roland Berbig: Rütli und Ellora. In: Ders.: Theodor Fontane im literarischen Leben. Zeitungen und Zeitschriften, Verlage und Vereine. Berlin, New York: De Gruyter 2000, S. 426–433.

Klaus-Peter Möller: »Am 2ten April 1857.« Original-Zeichnung aus Fontanes Tagebuch.In: Fontane-Blätter, Potsdam, Heft 71, 2001, S. 136–137.

Roland Berbig, Mitarb. Josefine Kitzbichler: Theodor Fontane Chronik. Bd. 1-5. Berlin, New York: de Gruyter 2010.

Marianne Beese: Die Familie Eggers. Bürger- und Künstlerleben in Rostock und Berlin zwischen 1830 und 1860. Friedrich, Karl und Mathilde Eggers Wege der Sinnfindung und Lebensgestaltung in bewegter Zeit. Lübeck: BuchHandelsGesellschaft 2019.

Roland Berbig: Vereine, Gesellschaften und Zirkel (»Tunnel«, »Rütli«, »Ellora« und Geschichtsvereine). In: Theodor Fontane Handbuch. Hrsg. von Rolf Parr, Gabriele Radecke, Peer Trilcke u. Julia Bertschik. Berlin, Boston: de Gruyter 2023, Bd. 1, S. 97–101.

Empfohlene Zitierweise: Klaus-Peter Möller: Ellora-Mutter. Der Freundeskreis als Familie im Tempeldienst des Höhlen-Elefanten, Blogserie Objekt des Monats. Hrsg. v. Theodor-Fontane-Archiv, 9.12.2024. URL: https://www.fontanearchiv.de/blogbeitrag/2024/12/9/ellora-mutter